研究专题

新马大众文化资料库

战前南洋“五大书局”介绍

李文君

20世纪上半叶,新加坡华文书店蓬勃发展,其中商务印书馆星洲分馆、中华书局星洲分局、上海书局、世界书局、南洋书局在新加坡华文书业发展历史中具有开拓者的重要地位,在推动本地华文教育和文化传播方面发挥了重要作用,因而在行业中常被称为“五大书局”。

本文尝试对战前南洋地区“五大书局”的历史进行简要回顾,并以时间线为轴,对“五大书局”的发展状况进行梳理。

1. 商务印书馆星洲分馆、中华书局星洲分局

商务印书馆星洲分馆、中华书局星洲分局同为中国外设海外分行,并且都以销售新版教科书为主要业务,向海外宣传中华文化,推动南洋本地文艺与教育事业的发展。

商务印书馆成立于1897年2月11日,是中国第一家现代出版机构。由外国报馆的排字员夏瑞芳、鲍咸昌、鲍咸恩、高凤池于中国上海合伙创立,张元济后于1901年注资加入,主持编译与编定教科书等工作。[1]

1912年1月1日,中华民国诞生于中国南京。同日,中华书局在中国上海成立,由陆费逵与陈寅、戴克敦等人集资创办。同年2月23日,于《申报》发表《中华书局宣言书》——“立国根本在乎教育,教育根本实在教科书”——中华书局将教育国民视为己任,以编定与出版教科书为主要工作。随即推出的“中华教科书”适用于共和政体,适应时代发展潮流,打破原来商务印书馆对中国教科书市场的垄断。中华书局由此奠定其在出版界的地位,并直接促进教科书编写质量的创新与提升。[2]

受到中华民国成立的影响,南洋本地涌现大批新式华文学校,对新式教科书的需求激增。位于中国上海的商务印书馆与中华书局都看到了商机,试图向新加坡拓展其海外业务。作为非南洋本土企业,商务印书馆与中华书局在正式进驻前都曾对目标市场进行评估,采用中介公司代理业务,以便试水南洋书业市场。

1912年,商务印书馆委托曹万丰国货公司作为其“特约发行所”,以寄售的方式向南洋地区输送出版物。除却商务印书馆书籍以外,中华书局的出版品也曾经由曹万丰国货公司销售。与曹万丰国货公司相似的还有中华国货公司。中华国货公司成立于1914年,公司内设立“南洋发行所”,负责代理中华书局的相关业务。

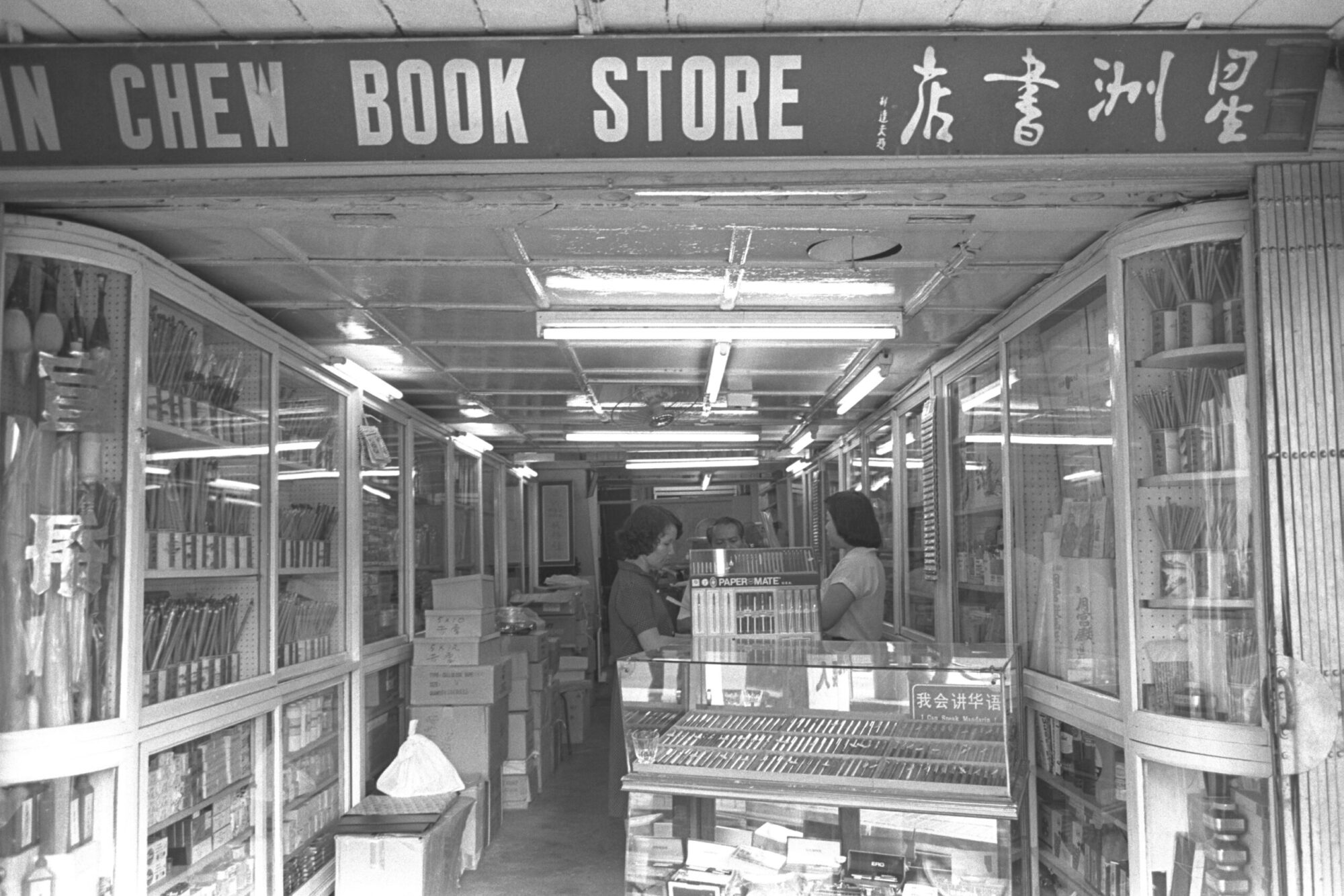

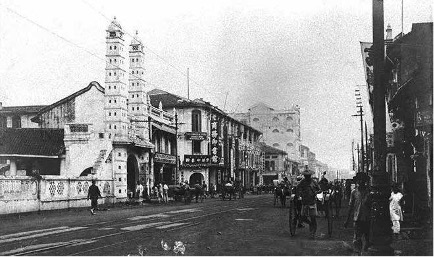

1915年商务印书馆星洲分馆创立、馆址在大坡大马路与摩士街之转角,为星洲书业之鼻祖。[3]作为新加坡第一间具有现代意义的华文书局,商务印书馆主要业务集中于教科书市场,同时还销售工具书、杂志、尺牍、小说等书籍,以及印刷用品、文具等,并提供承印书籍、图画、股票、商标的业务。

有资料显示,1916年中华书局分店增至40处,香港、新加坡分店也列举其中,除却这二者外的其余38家分店皆散布于中国大陆。根据新加坡商业注册局的资料显示,中华书局于1923年11月9日获得正式注册。

当时本地中小学华校生的教科书大多数都由这两大书局出版,商务印书馆与中华书局的竞争也由此从中国延伸至南洋。随着时代发展,两大书局在本地所销售的教科书也从“由中国引入南洋”转变为“为南洋学子量身打造”。

商务印书馆从1903年开始编印教科书至1939年抗战,前后出版了18套中小学教科书。[4]在新加坡国家图书馆管理局馆藏之中,最早的商务教科书包括1915年上海出版的《共和国教科书文法要略》(庄庆祥编撰)、1921年出版的《新法国语教科书》(庄适编撰)、《共和国教科书新国文》(庄俞与沈颐编制)等,不过这些均非为南洋学生量身打造。真正专为南洋学子撰写教科书始于1930年代,例如1932年由香港商务出版的《南洋国语教科书》(沈百英编辑,张国基校订),封面背页即印有“本书依照南洋当地情形编撰”;1933年,由新加坡商务直接出版的“复兴版”教科书(一般书名为《复兴(科目名)教科书》),封面上即印有“南洋华侨小学适用”及“遵照修正课程标准编辑”。[5]相应的,中华书局为了满足新马印等地南洋华校的迫切需求,聘请专家根据当地情境修编成全套《南洋华侨小学课本》,该课本曾占据超过70%的市场份额。[6]

2. 上海书局、世界书局

上海书局、世界书局都为新客在南洋本地所创办的书局。

二十年代初,受中国“五四运动”新文化氛围的影响,本地华人对新文化书籍与刊物的需求日益增长。然而,当时宣传新思想的读物很少被运往海外发行,本地读者购阅受阻,导致需求与供应之间形成较大的缺口。在这种情况下,曾为上海“三友实业社”职员的陈岳书萌生“创办一间书店,发行中国的新书杂志”的想法,与妻舅王叔旸等数人一起筹组,在新加坡水仙门大葛街13号中华商店楼上开办新加坡上海书店。该书店于1925年12月1日开始营业,经售华文新图书、新杂志,颇受各地文化界、教育界及知识青年的欢迎与支持。[7]

1924年创立于新加坡的上海正兴公司是世界书局的前身,最初主要售卖从上海带来南洋的年画与洋画。创办者周星衢祖籍为浙江平湖乍浦,在苦心经营正兴公司十年左右后,于1934年创办世界书局,专营图书出版与分销,积极引进上海的新文艺刊物,将标点书和以白话文书写的书籍带入南洋。隔年,正兴公司并入世界书局;1936年,周星衢另设大众书局,开始涉足图书零售市场,以新加坡为据点,在吉隆坡、槟城、雅加达、泗水等地设立分行及代理处,积极开发马来西亚、印尼等腹地市场,书业版图已见规模。[8]

3. 南洋书局

与前文的中国外设海外分行、新客所创办的书局不同的是,南洋书局是由本地知名学人陈育崧联合友人创办的书局。

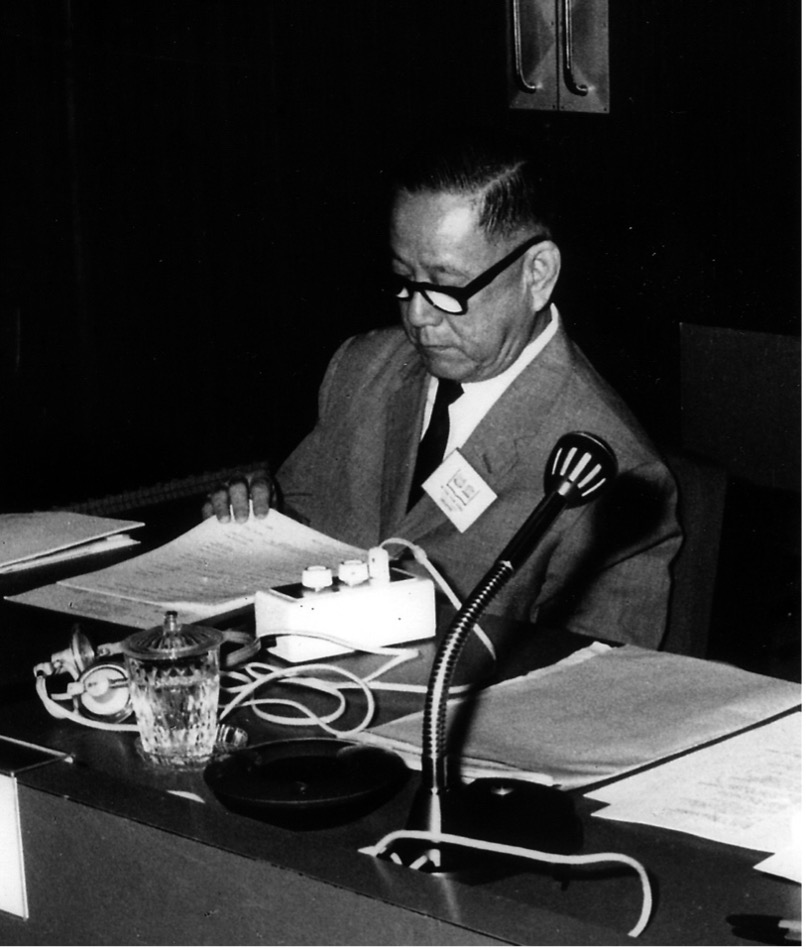

陈育崧祖籍福建省海澄县(今属龙海县),出生于马来西亚槟城。他曾在1926年至1935年担任英殖民政府教育局督学。作为南洋本地人士,陈育崧于1935年在小坡大马路20号创办南洋书局。

南洋书局主要业务为编印和出版学校课本、南洋研究丛书。陈育崧在创办南洋书局之前就曾亲赴上海实地考察,成立南洋教材研究会,并邀请上海著名教育家主持相关事务。南洋书局除了集来自上海各家之精华与根植南洋本土的精粹,为本土学子量身编写教材之外,还反向地在上海推广南洋文化,可以说是开创了海外出版业务的先河;陈育崧借由出版教科书,实现了推广知识的理念。[9]

自1935年成立之后,南洋书局发展迅速,起步后的五年间先后在槟城、吉隆坡、仰光、马六甲、雅加达、吉樵、居林等地开设分局。发展壮大的南洋书局还曾担任过商务印书馆的代理。商务印书馆星洲分馆于1933年停业后,委托上海书局作代理;其代理权在南洋书局成立后,归南洋书局所有,期限不详。[10]

4. 结束语

作为行业先锋的“五大书局”——商务印书馆星洲分馆、中华书局星洲分局、上海书局、世界书局及南洋书局,不仅填补了南洋地区对现代教育资源的需求,还通过书籍的传播加强了本地华人社会与中国的文化联系。

通过回顾这些书局的发展历程,我们不难发现,尽管它们面临着不同的挑战与机遇,但都以推动华文教育和文化传播为己任,体现了对知识的重视和对文化传承的坚守。正是这种对文化与教育事业的执着追求,使得这些书局在新加坡的历史长河中留下了不可磨灭的印记。随着时代的发展,这些书局的精神与影响依然深深扎根在新加坡的文化土壤中,成为后人继续前行的宝贵财富。

参考资料

- 韩山元、王虹、曹蓉编,《诗书滋味长:大众集团八十周年特刊》, 新加坡:大众控股有限公司,2005。

- 《源远流长: 中国上海书局70周年纪念刊》,新加坡:上海书局,1995。

- 《中国上海书局80周年纪念特刊》,新加坡:中图(新加坡)上海书局,2005。

- 《星洲十年: 星洲日报十周年纪念特刊》,新加坡:星洲日报, 1940。

- 《南洋商报》〈上海书局简史〉1965年8月1日,页18。

- 《南洋书局十五周年纪念特刊(1935-1950)》,新加坡:南洋书局,1950。

- 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年。

[1] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页33。

[2] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页43。

[3] 星洲十年:星洲日报十周年纪念特刊.新加坡:星洲日报,1940。

[4] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页34。

[5] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页35。

[6] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页47。

[7] 《南洋商报》〈上海书局简史〉1965年8月1日,页18。

[8] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页64。

[9] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页75。

[10] 周星衢基金编著,《致读者:新加坡书店故事1881-2016》,新加坡:周星衢基金,2016年,页78。