研究专题

新马大众文化资料库

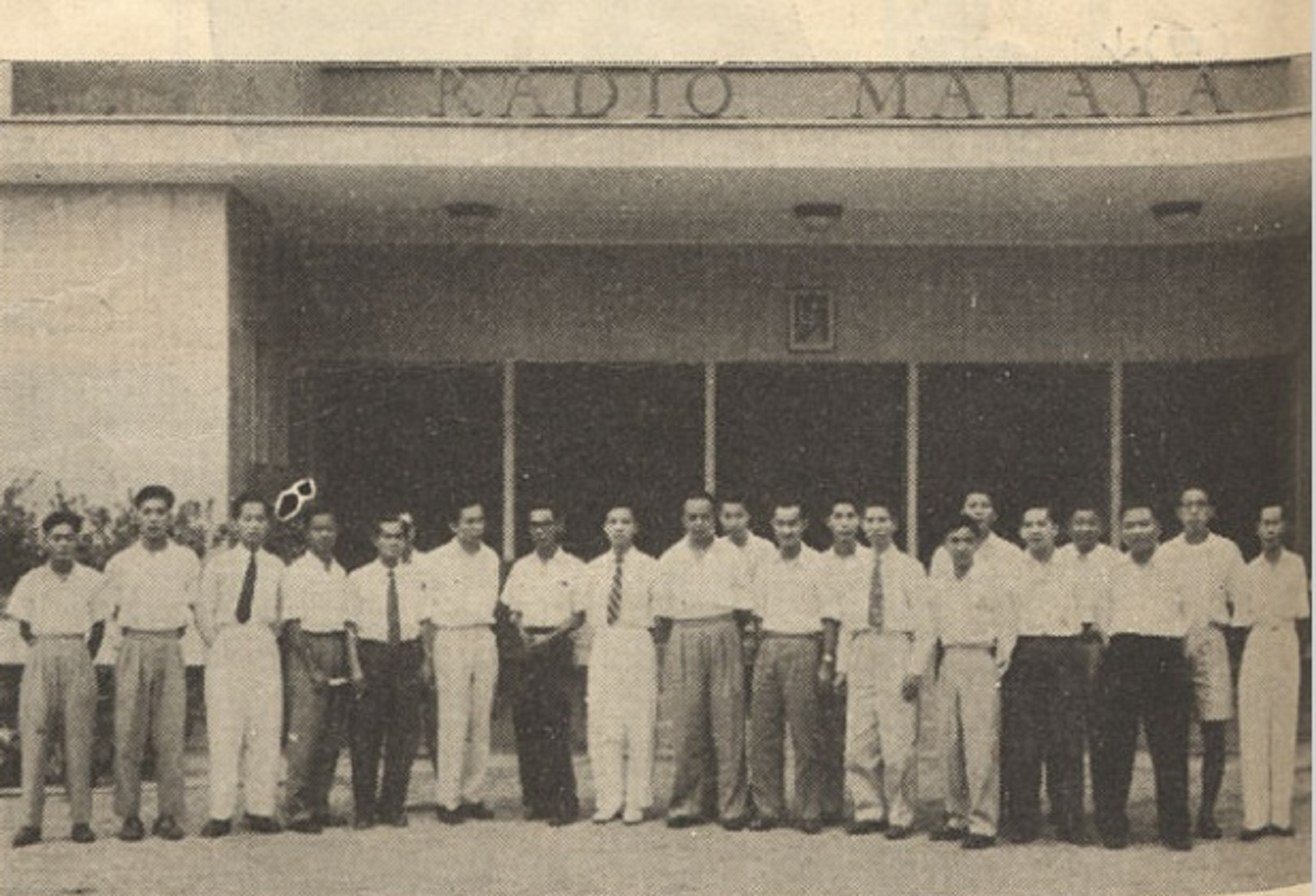

马来亚广播电台

廖依然

第二次世界大战的爆发改变了世界格局,分别代表着两种不同政治制度的美国和苏联在二十世纪初相继崛起,并形成民主和共产两大阵营。两个新兴强国在这场没有硝烟的“冷战”中,就太空科技、核武器和政治制度展开较量,试图向世界各地宣告自身之优越,以建立相同阵营的盟友。两种意识形态的对峙和对人们“心灵与意识”的争夺也在出版、电影、文学等文化场域中蔓延。如果想要打赢这场“心灵与意识”之战,不受地理疆界之限、渗透性强、可以触及不识字群体的无线电广播无疑是最佳宣传武器。

1945年9月占领新加坡日军正式受降,英殖民地政府随即重返马来亚。然而,其在人民心中的地位不仅大不如前,殖民晚期的焦虑更产生诸多问题。马来亚域内原殖民地,如马来亚、新加坡、菲律宾等在冷战氛围和民族意识的觉醒下,相继脱离殖民宗主国的组织,争取独立、成立自治政府和建立新兴民族国家。1946年至1963年这段历史时期中,官方广播机构的成立和发展,更成为推动马来亚(包括新加坡在内)争取成为独立民族国家最重要的媒介之一。

1. 马来亚广播电台的成立

马来亚域内的无线电广播技术在二战前已发展成熟,人民收听广播的行为也逐渐普及。1946年,英殖民地政府为扩大远东的影响力,组成广播事物委员会(Committee on Broadcasting Affairs)准备启动名为“英国之音”(The British’s Voice)的广播宣传计划。在该计划下,英国打算利用战前在新加坡裕廊岛设立的无线电发射站,转播英国广播机构(British Broadcasting Corporation, BBC)的节目,以减少本地制作节目之成本。这项计划也同时促使政府在“马来亚广播机构”(Malaya Broadcasting Corporation,MBC)的基础上,于同年4月建立一个泛马来亚的官方广播机构——“马来亚广播电台”(Radio Malaya,以下简称马来亚电台),以便殖民政府进行泛马来亚的政治宣传。该台总部设于新加坡,同时在槟城、马六甲、吉隆坡三地设有分局,电台的运作和决策则由新加坡海峡殖民政府与马来亚联邦政府同理。

(一)电台成立宗旨

马来亚电台的运作基准承袭英国广播机构的“公共服务广播”(Public Service Broadcasting)原则,因此注重政治宣传,旨在争取泛马来亚人民对殖民地政府的效忠和支持。根据马来亚电台成立之际,英殖民政府所颁布的七项指引:

1. 根据BBC和其他共和联邦机构的消息,为公众提供关于马来亚、共和联邦及世界方面的新闻、资讯。所使用的语言包括马来语、英语、淡米尔语、华语(包括七大方言,粤、厦、客、潮、琼、榕语)。

2. 教育公众舆论,并以“促使公众日益效忠、认识、关心马来亚、达到社会与种族和谐”为目的。

3. 鼓励公众对公共课题进行负责任的讨论。

4. 促使公众对政府的工作产生兴趣、鼓励马来亚人民同各级政府机关,及既往来。

5.提高文化水平。

6. 在教育部门的指导下,为学校提供辅助教育内容的节目。

7. 提供娱乐。

——Report of the Department of Broadcasting for the Year 1946-1952, p. 3.

不难看出除“公共服务广播”原则外,电台其他的运作基准均为殖民地政府按照马来亚的多元语言、多元种族社会环境作出相应调整,以便更好地服务马来亚听众。然而,对马来亚听众的服务尤以政治宣传为首,至于提升人民的教育和文化水平、提供娱乐等功能则排在末尾。

(二)电台结构与运作模式

马来亚电台在组织架构上隶属殖民政府的广播部,电台统筹为广播局总监——杜马理斯克(J. S. Dumeresque),同时他也任新加坡总台主任(1946-1952)。从杜马理斯克的履历得见其为英殖民地政府的要员,在战前曾任 “英属马来亚广播公司”(British Malaya Broadcasting Corporation,BMBC)总经理,战后接任广播局总监一职前是马来亚英国军事管制区(British Military Administration,BMA)的印刷与宣传部门主任。除了重要决策人为殖民政府官员外,电台的其他职员为公务员,且有等级之分。作为官方广播机构的马来亚电台,内部系统也清晰地划分为七个部门:行政、节目、新闻、学校广播、社区与农村广播、工程和收音执照等部门,以便有效执行命令。其中,节目、新闻以及学校广播均设有华、巫、印、英四语部门,各由一位主任管辖。时任华语广播部的主任为施祖贤(1912-1990)。电台内部运作以语言划分,可见是受到马来亚多语社会环境的影响,因此多语言广播也是马来亚电台的一大特色。不过,英语作为殖民地政府的官方语言,英文部在广播节目制作、编排和资源分配上常占据优先地位,而且也拥有最多经验丰富的工作人员。

关于马来亚电台的运作资金有两处来源:其一为新加坡殖民地政府和马来亚联邦政府所征收的每台收音机一年12元的执照费,这笔资金在战前归殖民地政府所有,并未用作发展广播事业和投入广播机构;其二为商业广播电台丽的呼声转播该台广播节目,每年所支付的一笔款项。

2.马来亚电台的节目

广播节目可分为新闻资讯与娱乐两大类别。不过由于是官方广播机构的马来亚电台,所以新闻资讯节目的占比远超商业广播“丽的呼声”(Rediffusion)。新闻资讯节目的主要目的是提供资讯和教育公众,细分节目类型包括:新闻报道、户外直播、讲座、听众信箱和教育节目等。至于娱乐节目虽占比不高,但类型却多元。在娱乐匮乏的年代,马来亚电台放送的音乐节目有传统方言戏曲,以及源自二三十年代上海的流行歌曲和华语歌曲点场节目——《弦歌寄意》。此外,另有方言讲古、空中小说这类故事节目,其中粤语讲古的李大傻、厦语讲古的王道及潮语讲古的黄正经大受欢迎,风靡马来亚域内。最后,还有地方戏和广播剧这类广播戏剧节目。

(一)马来亚紧急状态下的广播节目

1948年6月24日,殖民政府宣告全马来亚进入紧急状态(The Malayan Emergency,1948-1960),并大力倡导“马来亚化” (Malayanization)政策,为马来亚人民形塑一个效忠本邦的“英属马来亚意识”。马来亚电台作为官方广播机构,在节目编排和内容也随即趋向“马来亚化”。电台每日放送的华语、英语、巫语和淡米尔语节目时长不仅因新增马来亚化节目而延长,更针对不同受众的特性与需求,特设学校广播和农村广播,以最大化利用广播媒介的特点,为马来亚听众建构符合官方期待的马来亚化身份认同。

1949年5月,马来亚电台英文部和华文部均在傍晚“黄金时段”启播〈马来亚时事评述〉这档由英国秘密情报员——阿历山大·阿力佐西(Alex Josey)编排的节目。节目中,阿力佐西在评议马来亚人民关心的政治理念、国家发展、政治机构、社会生活、民生和教育等议题时,常带有目的性地引导听众的想法,从而将效忠英殖民地政府的马来亚意识和反共的意识形态逐步地灌输给听众。

除了上述电台特制的“马来亚化”节目外,电台其实早在华校教教育实行“十年教育计划”(1947)方案及教课书内容开始“马来亚化”前,便于1946年1月筹组了学校广播部门(School Division),为华语、英语和巫语源流的学校(淡米尔语学校广播自1952年启播)制作合适的广播节目。将学校广播的成立置于历史语境中,可见其存在不仅旨在解决战后教学资源匮乏的问题,更是殖民地政府促使广播参与到英属马来亚意识建构的策略之一。

学校广播在编排节目简易程度上,根据不同语文源流的学校和不同年级的学生作出相应的调整。以华校广播为例,内容分为低、中、高年级三个程度。其中,华校广播的节目就有适合小学低年级的儿歌唱游、公民教育、历史故事、寓言故事;中高年级的史地常识、国语(华语)、世界时事评论、世界名曲、马来亚歌谣、英语、巫语会话学习等。这些节目在淡化中国色彩的同时也加强了儿童的马来亚意识。

1950年末,殖民政府在争取居于马来亚甘榜(kampung)的马来居民、矿场和农场的华人,以及橡胶园的印、华工人时则根据他们知识水平不高,且识字率低的特点,筹组了“紧急时期信息服务组”(Emergency Information Service)。该小组主要负责“农村广播” (Community and Rural Broadcasting)中以华语、英语、巫语和淡米尔四语进行放送的特备节目。为了吸引听众,使之了解政府打击匿藏森林内的马来亚共产党近况,农村广播的节目大多将“娱乐、教育和资讯”融为一体。平日的放送时间为早上6:30时至下午2:45时,傍晚5时至晚上11时。周末及公共假日则不停歇地全日放送,从早上6:30时至晚上11:30时。由于华族农村大多不谙华族标准语,他们在互相沟通时也都用各自的方言,所以农村广播组除了训练广播员的播音方式、制作国语节目外,还增设闽语、客语、粤语、潮语、福州话、海南话的方言节目来吸引农村听众。

粤语方言讲古节目——〈李大傻讲古〉便是农村广播收听率最高,最受欢迎的。据李大傻自述:

“风云紧急的时候,电台有一个农村广播的节目,利用我讲故事吸引听众。 我讲到一半,节目便突然中断,接着播讲新闻。新闻播送完毕,又轮到我讲故事,这样才能够吸引割橡胶工人和其他劳苦大众收听重要的宣布……五十年代,马来亚电台派学校广播主任尹景祥到柔佛各胶园农村进行访问……大多数胶园农村的居民表示,都不知马来亚电台是什么,他们只知道每天下午所听的方言讲古,是‘李大傻电台’”。

——陈慧娴笔录《讲古的一生:李大傻自传》,页49,68。

由此可见,农村广播在长时间的节目放送中,以极富娱乐性的方言讲古吸引和争取农村听众,使广播成为他们日常生活中的一部分,在无形中进行政治宣传。

3. 结语

五十年代随着马来亚政治格局的改变,同样影响了广播的运作。1959年1月,英殖民地政府所设的马来亚电台一分为二:马来亚电台新加坡广播总台改组为“新加坡广播电台”(Radio Singapore) ,由新加坡自治政府独立管理。新加坡电台在整体架构和节目形式上沿袭马来亚电台时期,但联合邦政府却撤回了早期所提供的运作资金。

由于新加坡电台的运作不再受英殖民地政府的干预,政治局势的发展也使马来亚人民和电台在政治、身份认同上都逐渐脱离英国殖民地政府。新加坡电台在1959年至1961年相继动员马来亚音乐人、热爱文艺的青年和民间知识分子等参与建构一个以马来亚为本位的马来亚意识。电台延伸品——广播杂志《南洋广播周刊》(Nanyang Radio Weekly,1950-1963)在此过程中也扮演了重要的角色。

新马五六十年代的这段历史时期,是不同思潮的交锋及意识形态相竞建构的过程。因此导致人民对马来亚的理解和认同也并非朝向某个特定的方向发展,进而形成了多元的马来亚未来想象。而马来亚广播电台及新加坡广播电台,虽然作为官方机构着重于政治宣传和教育民众的媒介,但在新马华人的日常生活中却占据重要地位。当我们重构和回望战后新马华人的流行文化时,广播这一媒介在生产、传播流行文化上的贡献亦不能被忽视。

参考文献

官方资料

1. Annual Report of the Department of Broadcasting for the Year 1954. Singapore: Government Printing Office, 1956.

2. Annual Report of the Department of Broadcasting for the Year 1955. Singapore: Government Printing Office, 1957.

3. Report of the Department of Broadcasting for the Year 1946-1952. Singapore: Government Printing Office, 1953.

4. Report of the Department of Broadcasting for the Year 1953. Singapore: Government Printing Office, 1953.

中文书目

专书:

1. 陈慧娴《讲古的一生:李大傻自传》(新加坡:联邦出版社,1984)。

学位论文:

1. 廖依然《相竞建构的“马来亚化”:文化冷战中的“马来亚广播电台”(1946-1963)》(新加坡:新加坡国立大学中文系硕士学位论文,2020)。

2. 张燕萍《新加坡中文广播史(1945—1965)一个社会史的研究》(新加坡:新加坡国立大学中文系硕士学位论文,2004)。

英文书目

Books:

1. Freeman, B. C., and Ramakrishnan, Y. Singapore Radio: Then and Now. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

2. McDaniel, D. O. Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Norwood. NJ: Ablex Publishing Company, 1994.

Articles:

1. Taylor, J. E. (2019). “Not a Particularly Happy Expression”: “Malayanization” and the China Threat in Britain’s Late-Colonial Southeast Asian Territories. The Journal of Asian Studies, 78(4), 789-808.

Unpublished Theses:

1. Toh, W. G. W. The Contested Development of Nationalism in Colonial Malaya (1930-1955), Undergraduate Thesis, Columbia University, 2016.

[1] “马来亚化”原是金文泰总督(Sir Cecil Clementi)在1930年至1934年倡议的政策。它是早期英殖民种族政策的延续,目的在于为马来半岛的各英殖民属地人民倡导巫族的身份认同,推动巫语学习和巫族文化的普及。该政策虽受到巫族菁英分子的推崇,但却因危害到海峡华人的利益而被迫停止。

[2] “新加坡广播电台”在报纸和杂志中也常作“星加坡广播电台”。