研究专题

新马大众文化资料库

姚紫:新加坡文坛前辈

郭美堯

1982年2月18日,为新加坡文坛辛勤耕耘数十载的著名作家姚紫病逝。数位文艺界人士纷纷在报刊上登载文章,书写自己与姚紫相处交流的点滴回忆,悼念这位为新加坡华文文艺做出极大贡献的前辈。在许多人的回忆中,姚紫似乎是刚硬的:莫河说,对姚紫不甚熟悉的人往往会“批评他是位脾气暴躁,性格孤僻,不易相处的文人兼作家”[1] ;骆明则认为,是因为姚紫为人忠直刚正有原则,“坚持自己的见解(……)难免被人冠以怪脾气,怪性格”[2] ;吴绍葆更直言“姚紫脾气暴躁为朋友与同事所深知,他在电话里跟人吵架可说是司空见惯的事”[3] 。与此同时,姚紫又是柔软的:马汉在梳理早期文艺副刊的资料时,提及姚紫在编辑刊物的同时总是“不忘奖掖后进者”[4] ;莫河也指出是在姚紫不断的鼓励及提携下,使得许多女作家逐渐成长为“活跃文坛的名作家”[5] 。对姚紫的描述最为贴切者,或许要属其胞弟郑梦彪,称姚紫虽然“性格火爆,但在文学青年面前永远像一位慈祥的长兄”。[6] 将姚紫视为重要师长的刘笔农也说,姚紫对于文艺有着十足的执着与热爱,只是因为“他的经历曲折多磨,他坚持他的个性、主张、原则,因而不易见容于现社会”。[7] 人们或许能通过姚紫创作的一首《青玉案》,从字里行间中穿过时空的缝隙,窥见他的神采与风貌:

十年披发风尘走,诗与剑,佯狂久。白眼朱门人笑丑,头颅一颗,三杯浊酒,热血洒几斗。

啼鹃血染斜阳透,羌笛秋风卷秋柳。短梦惊回僧在否,僧犹在此,英雄何处?潮打空城吼。

姚紫原名郑梦周,1920年出生于福建省晋江市安海镇,为家中长子。[8] 早在南来新加坡之前,姚紫便在中国的报界小有名声,年仅21岁时已受聘于《江声日报》任副刊主编一职,负责编辑文艺副刊,主持《人间》栏目。该栏目多刊登针砭时事、批判社会的文章,年轻气盛的姚紫除了编辑工作之外,亦进行文艺创作。1947年,他的一篇杂文<刑不上士大夫>[9] 见报,该文笔锋锐利,对国民党的抨击触怒了当局,最终“迫使他须弃家背乡南逃”[10] 。该年12月,姚紫辗转南下来到了新加坡,并从此定居于此。他在新加坡最初从事的是教育事业,曾先后在道南学校、晋江学校短暂地教过书。[11] 在这段时光中,姚紫发表了《秀子姑娘》,该文一经登载便引发了极大回响,《南洋商报》也应读者强烈的要求,将之列为出版丛书之一。[12] 据马汉回忆,《秀子姑娘》出版后即引发抢购热潮,在短时间内便出了三版,销售数量竟达万册。[13] 《秀子姑娘》的成功奠定了姚紫在新加坡文坛的地位,他也随即被招揽到《南洋商报》,成为报刊编辑。[14]

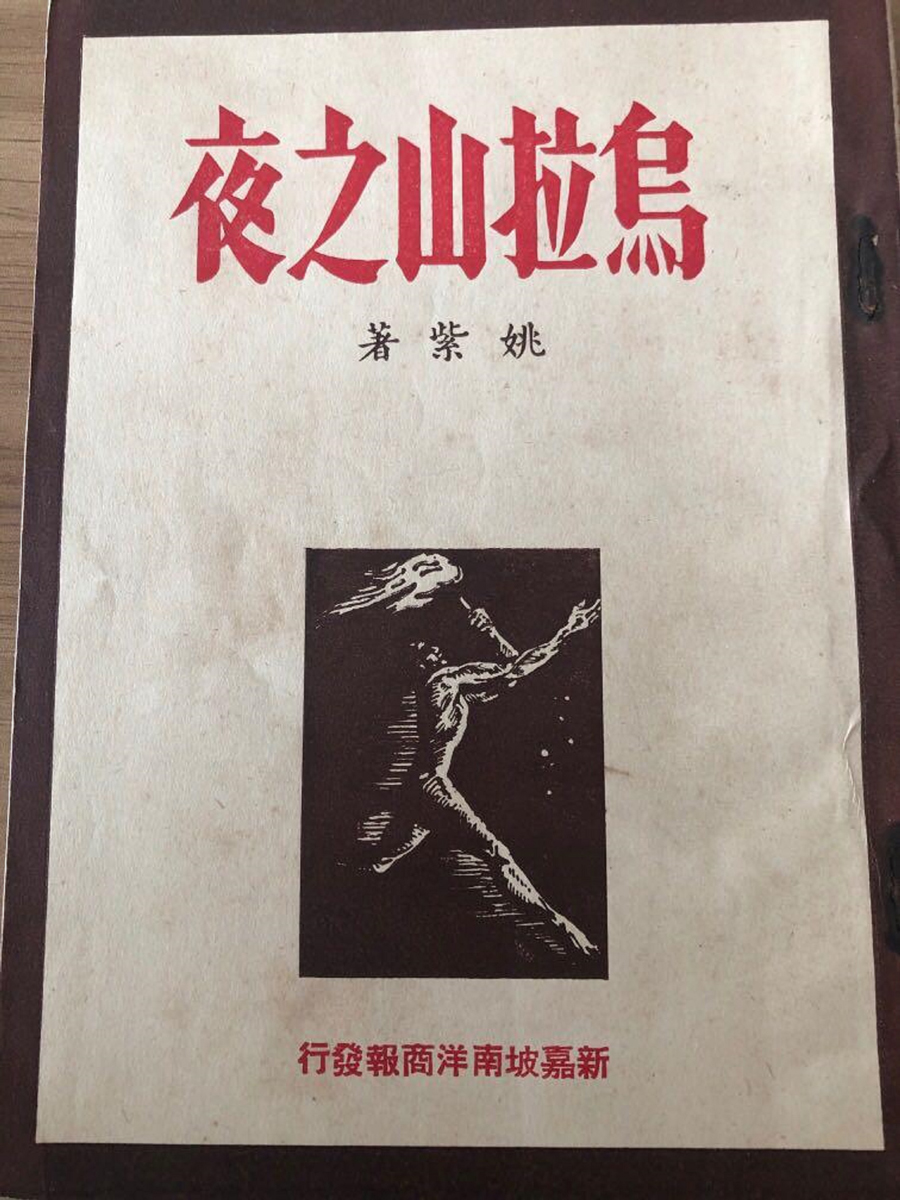

据曾为姚紫学生的骆明所言,姚紫离开学校后便进入了“他的黄金时期,意气风发期,在几年内出了好几本的书”。[15] 骆明所言非虚,姚紫在短短几年内不仅获得了大量读者的关注与欢迎,成功地出版并再版了自己的作品,更开始为新加坡华文文艺期刊进行主编工作,发挥其社会影响力。1950年,姚紫出版《乌拉山之夜》,初版的一万册在一个月内全数售罄。[16] 由于他初两次的出版都得到了读者热烈的欢迎,《南洋商报》便在该年7月18日推出了纯文艺月刊《文艺行列》,交由姚紫主编。在作者群方面,姚紫集合了一群优秀的撰稿人,包括活跃于新马文坛的杏影、白寒、鲁白野、韦晕、苗秀等等。除此之外,据马汉所言,该月刊在形式上、排版上、风格上皆不走传统路线,有其特色:

“一般上,纵使到了现在,一本8寸乘5寸的书刊,必然在高8寸的左边或右边装订的,可是《文艺行列》却以5寸来当成‘高度’,8寸当成长度,在5寸的左边装订。后来,《荒地》等文艺刊物,也仿效这样的样式出版,可是,姚紫却开了先例。”[17]

《文艺行列》虽仅仅出版五期后便停刊了,但姚紫主编的生涯并不仅止于此。他在《南洋商报》任职的1950年代,也曾主编《妇女与家庭》版。据读者回忆,姚紫所编的《妇女与家庭》版面清新,内容充实,吸引了许多读者。而且姚紫甚至隐去自己的性别,化名“西门凤”,积极为该版撰稿,为女性读者答疑解惑,受到了许多读者的爱戴。[18] 1953年10月8日,《世纪路》纯文艺副刊面世。该刊每日见报、周末休刊,亦由姚紫主编,以半版的篇幅开创了良好的文艺风气。《世纪路》甫一推出,便受到了极大的关注,原因有二:一是姚紫擅长设计版面,能使刊物呈现出“新颖脱俗又不落俗套的风格”[19] ,成功吸引读者目光;二是姚紫的主编能力极强,他的编辑策略以刊登文学创作为主、介绍外国译作为辅,不仅使许多文坛后起之秀有了表现的机会,也使读者接触到更多元的文学作品。[20] 据刘笔农所言,当时的新人作品若是被姚紫选入副刊中,即是一种“无上的光荣,这份光荣感曾鼓励了不少人天天争看这个副刊”。[21] 姚紫在《世纪路》第一期便写道:“走在世纪路上的人们,不是朋友的,也将成为朋友。在进行中,我们欢迎新的朋友拿出新的作品,并且希望那些走前一步的朋友赶得上去”。[22] 这不仅是对创作新人的鼓励,更表达出姚紫作为文坛前辈有着提携后进的使命感。除了《世纪路》之外,姚紫在《南洋商报》任内也编过《绿洲》和《周末青年》,亦有不俗的表现。

1954年初,姚紫离开了《南洋商报》,仅仅出版4个月的《世纪路》亦随之停刊,共出版66期。刘笔农认为,姚紫的才情在报馆期间“已发挥到了巅峰状态……却都只属昙花式的,光芒一闪而逝”。[23] 但这样的评价并不意味着姚紫这颗红极一时的明珠从此黯淡下去,他对文艺的热爱始终不曾熄灭。在1945年至1967年间,姚紫创办了文艺报出版社,出版《文艺报》及《文艺报副刊》。由于《文艺报》反殖倾向过于明显,刊物后被当局吊销、姚紫亦遭抓捕。此后的几年内,姚紫先后创办《社会新闻》周刊、《大地》旬刊,并在1957年主编《九月的风》、1958年出任《钟声报》总编辑。到了1963年,姚紫创办天马图书公司,两年后出版《天马杂志》月刊,后又出版《华报》周刊。1969年,姚紫应《新明日报》之聘,主编副刊《新风》,其主编风格一如既往,以“作风新颖,提掖后进,融合老少作者,以及形成文艺大家庭的理想为目标”。[24] 对于姚紫的编辑工作,莫河做出了极高的评价:“姚紫编的文艺副刊及杂志,在亚洲一带的华文文艺副刊,是首屈一指,史无前例的”。[25]

姚紫一生所用的笔名多不胜数,最广为人知的当属姚紫、黄槐,此外还有欧阳碧、贺斧、符剑、唐兮、上官秋、吴萍、向阳戈、淳于旭、舒种、公孙龙、西六凤、黑浪、吴笙、司徒然、赵旭、鲁明、毕三、武吉巴兄等等。[26] 其著述颇丰,生前出版的作品包括《秀子姑娘》(1949年)、《乌拉山之夜》(1950年)、《咖啡的诱惑》(1951年)、《马场女神》(1952年)、《阎王沟》(1953年)、《风波》(1954年)[27] 、《带火者》(1955年)、《黑夜行》(1959年)、《半夜灯前十年事》(1961年)、《情感的野马》(1963年)、《没有季节的秋天》(1963年),《窝浪拉里》(1965年)、《萍水记》(1964年)、《西楚霸王——项羽》(1964年)等。姚紫逝世后,其遗产信托人为他编辑出版的遗作则包括《新加坡传奇》(1985年)、《九月的风》(1986年)、《杂文,这支部队》(1987年)、《木桶鸭》(1987年)、《九月的原野》(1988年)、《潜龙记》(1988年)、《短长书》(1988年)、《夜歌》和《郑梦周诗词集》。[28]

据郑梦彪回忆,姚紫“自幼具有叛逆反抗的性格”,翻阅他年少时候的日记,可以看到他“字里行间涌动着冲破黑暗,追寻自由、民主、正义、进步、求索人生真理的热望”,这样的精神不独为少年时期的姚紫所有,而是贯穿了他的一生。[29] 据骆明、刘笔农所言,晚年罹患食道癌的姚紫,仍不倦地与文艺界友人商议出版事宜,只可惜他来不及见证那些计划的落实。[30] 1982年2月16日,缠绵病榻的姚紫为自己写下了挽联——“五十始知非,原思有所奋发,修积寸功,补偿谬误;风雨偏来恶,无奈落花狂飞,凄凉明月,空照蒿蓬。”两日后,姚紫溘然长逝。挽联的文字间尽是哀戚之意,然纵观姚紫一生,其文学成就又是如此璀璨,绝非“凄凉明月,空照蒿蓬”,他更似那轮明月,包容地照着新加坡文艺的疆域。

[1] 莫河〈我与姚紫〉,《南洋商报》(1982年3月5日),第42版。

[2] 叶昆灿〈将毕生献给文艺〉,《星洲日报》(1982年2月21日),第3版。

[3] 一得〈忆姚紫〉,《联合早报》(1996年19月22日),第28版。

[4] 马汉《文林杂忆》(新加坡青年书局,2008),页162。

[5] 莫河〈我与姚紫〉。

[6] 郑梦彪〈说姚紫——追忆华侨作家郑梦周先生〉,页176。见“泉州文史资料全文库”:http://www.mnwhstq.com/szzy/qzwszlqwk/201608/t20160816_103005.htm

[7] 刘笔农〈纪念姚紫 勇敢接过姚紫交下的棒〉,《星洲日报》(1982年2月21日),第3版。

[8] 其父郑时雨为安海当地著名医者,早年间曾追随孙中山、参与同盟会,后脱离政治改而学医,在晋江安海设立平民医院。据《南洋商报》报导,郑时雨在抗战期间亦曾组织游击战抗击日军。见〈“秀子姑娘”著者姚紫令尊郑时雨在闽南惨被土共杀害时正下乡诊病返至中途〉,《南洋商报》(1949年7月26日),第5版。

[9] 郑梦彪〈说姚紫〉,页170。

[10] 刘笔农〈纪念姚紫〉。

[11] 姚紫于1948年在道南小学执教,次年于晋江学校执教。见吴蒙〈姚紫生平简介〉,《联合早报》(1985年4月2日),第23版。

[12] 陈振夏〈本報叢書之四秀子姑娘序文〉,《南洋商报》(1949年5月14日),第5版。

[13] 马汉《文林杂忆》,页155。

[14] 刘笔农〈纪念姚紫〉。

[15] 骆明〈我对姚紫的一点认识〉,《联合早报》(1988年3月13日),第37版。

[16] 〈本报启事〉,《南洋商报》(1950年3月25日),第1版。

[17] 马汉《文林杂忆》(新加坡青年书局,2008),页155。

[18] 桑守桑〈“西门凤姐姐”的秘密〉,《联合早报》(1987年2月18日),第23版。

[19] 刘笔农〈新加坡重要华文文艺副刊杰出编辑人简介〉,《联合早报》(1987年2月22日)第33版。

[20] 马汉《文林杂忆》,页161。

[21] 刘笔农〈新加坡重要华文文艺副刊杰出编辑人简介〉。

[22] 马汉《文林杂忆》,页160-161。

[23] 刘笔农〈纪念姚紫〉。

[24] 〈新风出版社经成立筹划出版各种刊物〉,《南洋商报》(1977年6月13日),第25版。

[25] 莫河〈我与姚紫〉。

[26] 参见:郑梦彪〈说姚紫〉,页171-172;刘笔农〈纪念姚紫〉。

[27] 吴蒙在〈姚紫生平简介〉中提及姚紫于1954年出版《风波》,但在1988年《联合早报》整理的著作一览表中并未见此资讯。见吴蒙〈姚紫生平简介〉,《联合早报》(1985年4月2日),第23版。

[28] 〈悼念姚紫先生〉,《联合早报》(1988年3月13日),第37版;〈《九月的原野》面世〉,《联合早报》(1988年8月14日),第41版;〈名作家姚紫遗著《短长书》〉,《联合早报》(1988年5月28日),第52版;刘笔农〈纪念姚紫〉。

[29] 郑梦彪〈说姚紫〉,页169。

[30] 叶崑灿〈将毕生献给文艺〉,《星洲日报》(1982年2月21日),第3版;刘笔农〈“潮打空城吼”——姚紫逝世周年追忆〉,《联合早报》(1983年3月31日),第37版。