研究专题

新马大众文化资料库

双重身份的隐秘同构:林晨的多栖文化实践

刘清音

新加坡文化奖获得者林晨是著名的戏剧界先驱,一生导演、创作了多部华语戏剧。然而,在戏剧工作者之外,林晨还有一个鲜为人知的身份:世界书局的画报编辑。本文将以林晨多栖的文化实践为例,管窥20世纪新加坡文化场域的复杂重层性。

1.林晨与戏剧

林晨原籍福建,1919年出生于新加坡。同当时其他受中国新文化运动感召的南洋青年一样,他立志以文艺启蒙大众,先后在《狮声报》、《风下周刊》等刊物以林晨、艾蒙、白丹、白尼等名字发表小说、散文和漫画。[1]林晨对漫画尤其感兴趣,曾撰文呼吁马来亚的美术爱好者共同以漫画针砭时事,启蒙大众。[2]1937年,十八岁的林晨刚从华侨中学毕业,在街头观看了 “业余话剧社” 的演出《伤病病院》,深受感动,决定加入业余话剧社,踏上戏剧之路。[3] 业余话剧社以抗日救亡的戏剧活动为核心,专注以反帝、反战、反封建为主题的现实主义戏剧创作,[4] 1939年被殖民政府要求停止活动,[5] 然而林晨并未因业余话剧社的解散而停止戏剧实践。战后1945年,他加入了“实验剧团”。实验剧团由胡愈之、沈兹久夫妇联同王秋田、朱绪为董事组建,林晨在其中负责剧务工作。同时,林晨由“工商校友会”委任,成为《黄河大合唱》的造型指导,以及多部话剧的导演,包括改编自巴金作品的《春》《秋》等。1950年代初,林晨受邀为多所中学指导毕业戏的排练。[6]1955年,林晨加入新加坡艺术剧场。作为导演,直至1991年,他在艺术剧场导演了三十一部戏剧,其中不仅包括中外经典剧作,如曹禺《雷雨》、《家》,老舍《面子问题》,阿根廷作家库塞尼《绞刑架下的中锋》等,也有林晨自己的原创剧本。[7]

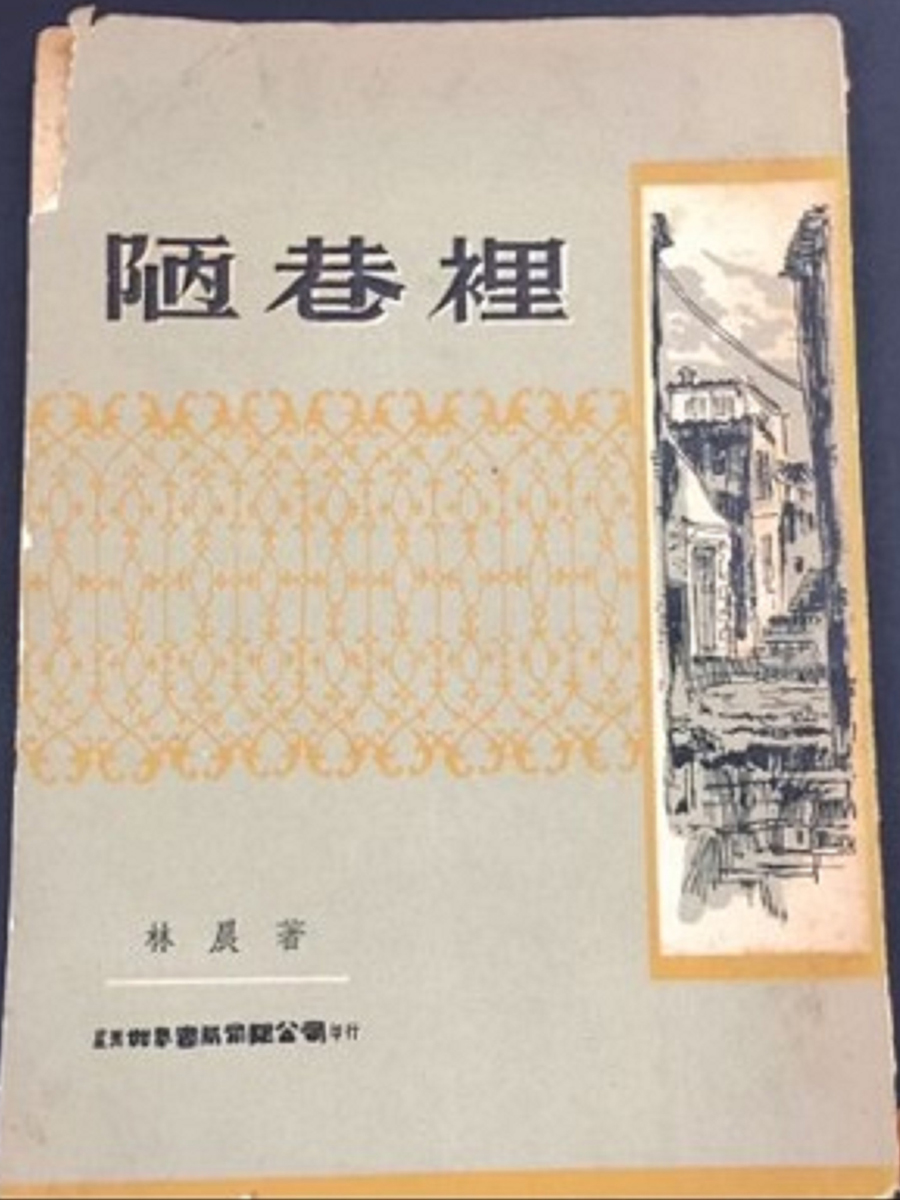

作为剧作家,林晨受中国五四新文学运动与斯坦尼斯拉夫斯基影响,[8]以现实主义作为纲领,积极创作反映新加坡本地生活的现实主义剧本。在1950年代反黄运动的思潮下,《打破镜子的女人》和《浮沉之间》等作品抨击被西方文化“腐化”的女性,警戒黄色文化的荼毒,推动健康文艺的发展。此外,林晨也关注当时普遍的工人问题,《建屋工地上》等作品描写被剥削的工人阶级,强调工会的重要性。林晨先后在1959年出版《陋巷里》剧作集,1960年则出版《浮沉之间》剧作集,作品多聚焦于新加坡社会中下层社会,描写的人物包括舞女、陪酒女、阿飞(流氓)、小商人等,揭露生活的艰辛与社会的丑恶,却不止步于此——林晨总是在剧作中介绍一个进步性的人物,为黑暗的现实注入变革的希望。1970年代,林晨领导的集体创作《第二次奔》和《阿添叔》,描述矿区、黄梨园工人的困苦,被论者视为革命思潮下左翼华语戏剧的在地实践,获得极高的评价。[9]直至晚年,林晨依然坚持认为,新加坡的华语剧场应该多些现实主义的剧本。[10]

剧场实践之外,林晨也曾为电台和“丽的呼声”改编广播剧。[11]1982年,林晨以其对新加坡华语剧场的杰出贡献,获颁“新加坡文化奖”。

2. 林晨与画报编辑

在剧场工作者之外,林晨还有一个鲜为人知的身份:世界书局的编辑。如前所述,林晨自年轻时就对漫画感兴趣,有一定的美术功底。1950年代,林晨在世界书局任职,与其友人朱绪一起,担任多份刊物的编辑,包括《文娱生活》《玲珑》等。当时,新加坡的反黄运动势头正盛,《文娱生活》与《玲珑》的立场几乎是完全对立。《文娱生活》旨在作为“推动本市(新加坡)健康文娱生活的一支生力军”,“成为文娱的喉舌、指导者、批评者”,[12] 刊物登载的内容包括戏剧理论、剧评、电影、古典音乐、民歌等。另一方面,《玲珑》则大量取材于欧美的娱乐杂志,登载都市生活中的男女情爱、风流韵事和世界各地的奇闻异事,尺度颇大,以猎奇、滥俗的内容博取眼球。两份期刊位于反黄运动中健康-低俗光谱的两个极端,却同时出自林晨之手,可见文化生产内部的隐秘矛盾、含混的暧昧纠葛。[13]

尽管林晨编辑的娱乐画报与左翼戏剧的实践看似两极化,却依然暗藏同构性。在《玲珑》琳琅满目的香艳内容中,潜藏着一条贯穿始终的暗线:叙事者和读者身在局外,看这些沉溺于情欲的饮食男女,总是在互相的欺骗与背叛、利益的纠纷与争执中沉沦;他们的笨拙、贪婪与丑陋暴露无遗,令人啼笑皆非,暗示了编辑的批判立场。《玲珑》登载的小说《腐蚀》,[14]更有与林晨剧本《打破镜子的女人》(1959年发表)相似的情节。《腐蚀》写一名中年男子回家后发现妻子离家而去,他在信中愤怒地控诉妻子抛家弃子,思想被美国回来的哥哥所“腐蚀”。这种控诉几乎与林晨的剧本《打破镜子的女人》完全相同:剧本中,陈觉文与妻子李凤仙发生争执,正是因为陈觉文觉得妻子没有尽到母亲应有的责任,每天只顾交际与打扮。此外,在《玲珑》中,也屡见“集体讨论”栏目,尽管每个短篇议论的署名都不同,但议论的内容却非常同质化:这些意见共同激励青年奋起向上,肯定与召唤劳动人民力量,以及批判社会结构的不合理性。由此可见,表面上可说是黄色文化代表的娱乐画报《玲珑》,内部亦潜藏进步性的左翼叙事,暗合林晨戏剧实践中的反黄立场。

3. 结语

《玲珑》的创刊词中写道:[15]

今天,「玲珑」以扮演小丑的角色出场,与大家见面了。由于自觉力量薄弱,不会像戏中的英雄那样冲锋陷阵。它也不会扮演影星洪波擅长的角色,那种嬉皮笑脸,奸猾阴险的演技,它演来定会表错情。

小丑的角色也不是容易演的,演得不好,变成胡闹。过于认真,又不是一部分人所欢迎。卓别林在银幕上演了几十年的小丑,就是一个实例。

锣已经响了,幕也拉开了,「玲珑」既以小丑现场,即使难演,也只有扮演下去。至于演得好坏,也只有让观众——读者——来批评了。

在《玲珑》的开场白躲闪的字里行间中,透露着一种硬着头皮的无奈。“小丑”表露出编者自嘲的意味,而行文以角色、演戏、幕布等剧场词汇比喻编辑实践,暗示了编者与剧场的紧密联系。论者多关注林晨的剧场作品,然而其作为编辑的实践却鲜为人知。编辑林晨的文化实践,向我们揭示了文化自我的分裂,总会留下勾连的蛛丝马迹。

林晨矛盾的双重身份,或能以“文化企业家”的框架解读:在近现代中国和南洋的文化场域中,随着各种各样的文化媒介兴起,媒体更为发达,加以资本的介入,文化人们往往不再恪守单一的角色,而是在多个身份中灵活转化,创造文化产物。[16]以林晨为例,中国与南洋意识形态交织的文化场域中,文化企业家为了金钱或文化资本,生产不符合自己信条、文化主人格的文化产品,但出于自尊和形象维护,把自己的文化另我与自己分割并隐藏。

市场、利益所带来的文化人的身份撕裂应并非个案,然而相关研究与理论却十分有限,其原因其实也显而易见:那些不符合本人自我形象预设的文化另我往往被严丝合缝地隐藏,以至销声匿迹。只有研究者侦探般地掘地三尺,才能发现些许端倪。以历史的后见之明回望,我们当然可以理解林晨为何选择藏匿自己的编辑实践,其看似相左的文化生产向我们展现了1950年代南洋文化场域的复杂性:政治文化与资本利益的碰撞下,身处其中的文化行动者在种种因素的牵制下产生了混沌的多栖实践。

参考资料

- 池雨雯。《林晨剧作研究》,毕业论文,新加坡南洋理工大学,2012。

- 《林晨剧作集》,新加坡:新华文化事业,2003。

- 方修编。《马华新文学大系(八)》,香港:世界出版社,2000。

- 沈豪挺。〈中國革命思潮影響下新加坡獨立初期華語戲劇在地的左翼實踐〉。《戲劇學刊》第25期(2017):页129-148。

- 赵慕媛。〈戏剧界的长青树:剧作家、导演林晨〉,《星洲日报》,1982年11月3日。

- 朱绪。《我与戏剧》,新加坡:胜友书局,1987。

- 《文娱生活》,新加坡:世界书局。1955年5月12日,第一期。

- 《玲珑》(第三十八期),新加坡:玲珑出版社,1954。

- 《玲珑》(第一期),新加坡:玲珑出版社,1953。

- Chan Cheow Thia. “Popular Crossings: Lin Chen and his Bifurcated Editorial Practice in 1950s Singapore and Malaya,” paper presented at the “Popular Nanyang: Re-thinking Chinese Cultures in Post-war Singapore and Malaya/Malaysia” Conference, Singapore Chinese Cultural Centre, November 11-12, 2023 (unpublished).

- Rea,Christopher, and Nicolai Volland. The Business of Culture: Cultural Entrepreneurs in China and Southeast Asia 1900-65. Vancouver: UBC Press, 2015.

[1] 文馨,〈剧场门里门外看林晨〉,《林晨剧作集》(新加坡:新华文化事业,2003),页448。

[2] 林晨,〈向马来亚的漫画作者呼吁〉,《马华新文学大系(八)》(香港:世界出版社,2000),页504-505。

[3] 赵慕媛,〈戏剧界的长青树:剧作家、导演林晨〉,《星洲日报》,1982年11月3日,页13。

[4] 朱绪,《我与戏剧》(新加坡:胜友书局,1987),页62。

[5] 同上,页71。

[6] 文馨,〈剧场门里门外看林晨〉,页449。

[7] 池雨雯,《林晨剧作研究》(毕业论文,新加坡南洋理工大学,2012),页7-9。

[8] 同上,页12。

[9] 沈豪挺,〈革命思潮影响下新加坡独立初期华语戏剧在地的左翼实践〉。《戏剧学刊》第25期(2017):页133。

[10] 韩咏红,《林晨剧作集》(新加坡:新华文化事业,2003),页464。

[11] 池雨雯,《林晨剧作研究》,页7。

[12] 《文娱生活》(第一期)(新加坡:世界书局,1955),页1。

[13] 详见 Chan Cheow Thia, “Popular Crossings: Lin Chen and his Bifurcated Editorial Practice in 1950s Singapore and Malaya,” paper presented at the “Popular Nanyang: Re-thinking Chinese Cultures in Post-war Singapore and Malaya/Malaysia” Conference, Singapore Chinese Cultural Centre, November 11-12, 2023 (unpublished).

[14] 《玲珑》(第三十八期)(新加坡:玲珑出版社,1954),页14。

[15] 《玲珑》(第一期)(新加坡:玲珑出版社,1953),页7。

[16] Christopher Rea and Nicolai Volland, The Business of Culture: Cultural Entrepreneurs in China and Southeast Asia 1900-65 (Vancouver: UBC Press,2015), 9-31.