研究专题

新马大众文化资料库

新加坡儿童电视剧的“黄金时代”

叶舒瑜

2020年电视剧《小娘惹》因在中国翻拍及播映,再次掀起一股“新加坡电视剧”热潮,网络出现各种讨论新加坡经典电视剧的文章与视频,大多聚焦于1980至1990年代的电视制作如《雾锁南洋》、《调色板》、《人在旅途》等。由于这些电视剧被引进中国播出之后深得观众喜爱,其影响力逐渐与香港与台湾制作的电视剧形成一种“三足鼎立”的局面。然而,1980至1990年代也是新加坡儿童电视剧从兴盛走向衰落的时期,这段鲜少被人提及的历史又能给予研究者什么样的启示?

1. 新加坡电视台的成立与公民教育

1963年2月,新加坡电视台在维多利亚纪念堂举行启播仪式,当时的文化部长拉惹勒南、财政部长吴庆瑞与500名宾客,在现场见证了电视台播出的第一个节目,历时一个多小时。同年新马合并,广播电视台改名为马来西亚/新加坡广播电视台(Radio and Television Malaysia/Singapura)。在官方发行的《电视与广播》创刊号里也曾提到电视“是能够把我们多元民族的社会打成一片的最有效工具……它可能把我们各民族煅炼而成一个共同效忠的公民集团,做为马来西亚新国家的一个重要的的完整部分”。[1] 虽然不久后的1965年8月,李光耀总理在电视上宣布新加坡脱离马来西亚,而两地的广播与电视发展也分道扬镳,但是新加坡电视台依旧延续着推广多元文化、教育民众的功能,广播电台与电视之间的关系亦密不可分。[2]

1960年代,新加坡电视台共有两个频道,第五波道除了播映英语节目,也推出华语(包括方言)、马来语和泰米尔语的节目;第八波道开播后,则主要播映华语和泰米尔语节目。1967年也发展教育电视 (Educational Television Service),进入1970年代,新加坡电视台首次推出彩色电视节目(于1974年直播世界杯足球赛),并尝试拍摄电视剧如《父母心》、《河畔幽兰》等。而1965年成立的儿童剧社也间接推动了儿童广播剧与“儿童剧场”的制作,早期作品如《大明与小玲》、《小邻居》、《好同学》等关注孩童学习问题与成长环境,口碑不俗。有趣的是,由于缺乏编剧人才,本地的电视剧本大多数都是参照舞台剧本,故也被称作“舞台纪录片”。不过当时也有出现一些原创剧本,例如1969年林兴导的《千家万户》系列便呈现了人们在迁入组屋区生活后可能遇到的问题,因取材身边切身的课题而成功吸引观众。然而,直到1982年具开创性意义的电视电影《实里达大劫案》以及1984年的电视剧《雾锁南洋》播出之前,电视台最受欢迎的节目莫过于歌舞性质的节目,如《声宝之夜》、《花月良宵》、《星星之歌》、《载歌载舞》、《清歌妙曲》等。[3]

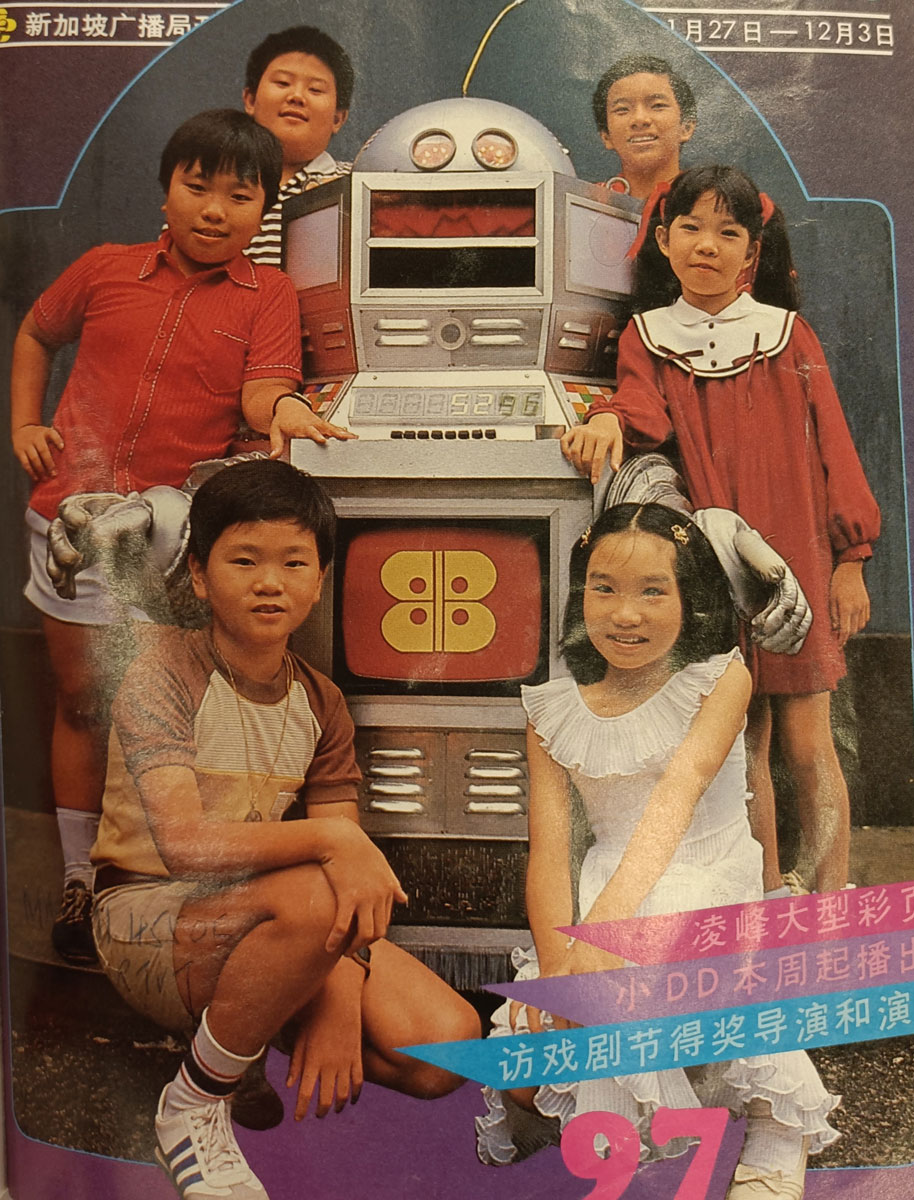

2. 参与儿童剧的演员、制作人与经典作品

1982-1983年的电视常年报告中曾指出,尽管摄制儿童节目“无利可图”,但是为了“确保我们下一代的前途,广播局仍作了大量的人力与财力的投资”。[4] 有学者统计,1980年代播出的儿童电视剧共有25部,分别是:01/03/1981 《童年》(9集)、10/05/1981 《儿童剧场》(9集)、22/11/1981 《绿野童心》(8集)、07/01/1982 《六小无猜》(8集)、14/03/1982 《再见爸爸》(1集)、28/03/1982 《时光倒流四十年》(1集)、04/04/1982 《鸡蛋花开》(1集)、11/04/1982 《我的妈妈好》(1集)、18/04/1982 《莲子羹》(1集)、25/04/1982 《娃娃乐园》(1集)、02/05/1982 《我爱婆婆》(1集)、09/05/1982 《电子手表》(1集)、16/05/1982 《兔子不见了》(1集)、23/05/1982 《老虎拔牙》(1集)、10/10/1982 《一束花〉(1集)、17/10/1982 《长鼻子》(1集)、24/10/1982 《老人与我》(1集)、31/10/1982 《小豆芽》(1集)、07/11/1982 《小园丁》(1集)、28/11/1982 《小DD》(10集)、14/02/1983 《新年乐》(1集)、19/06/1983 《蒲公英》(6集)、31/07/1983 《白雪公主哭了》(1集)、07/08/1983 《玻璃船》(1集)和11/02/1984 《小无知》(13集)。 [5] 时至1985年,有观众写信质疑电视台为何突然停播电视儿童剧,改为专注制作“成年人电视剧”,而且“与其浪费这么多时间及精力去拍摄那些只为塑造偶像明星的五无聊片子,不如多拍摄一些有意义有的儿童剧”。[6]

其实早在1980年,电视台开始改组成为新加坡广播局(Singapore Broadcasting Corporation),除了积极发展时事与新闻组,也邀请香港与台湾的电视专才加入机构,提升电视剧的制作水平与质量。不久,新广便开设职业编剧训练班,负责指导的是来自香港的梁立人。作为开创新加坡华语电视连续剧制作先河的领军人物,梁立人在1980年代曾参与儿童电影《天真有牙》以及《锡晒你》的制作,并在香港为儿童电影的市场掀起一阵热潮,不过他来到新加坡之后却没有关注儿童剧以及相关题材的拍摄。[7] 1986年,香港导演江龙接棒梁立人,继续为本地电视拍摄多部脍炙人口的作品,如《红头巾》、《天涯同命鸟》、《五脚基》、《调色板》等,但儿童剧的重新出现,还得等到1997年的单元剧《小蝌蚪》以及2002年的《小孩不笨》。换言之,虽然电视台将播放电视剧的频率增加至每周四晚,但根据时任戏剧组经理的江龙解释,必须暂时停播华语儿童电视连续剧的原因是监制人手不足。[8] 同时,由于经费的考量(本土制作电视剧的费用昂贵)[9],新加坡电视台也更倾向于从日本、欧美、香港与台湾购买价格相对便宜的儿童节目或卡通动画片,并将资源调配制作其他类型的电视剧。

幸运的是,曾经参与演出儿童剧的童星如王禄江、黄双喜、杨君伟、邬伟强等后来也在1990年代成为电视台的主持人、新闻主播、广播DJ以及全职演员,而在剧中扮演家长/大人角色的陈澍承、李茵珠、黄佩如、向云等人也因参与了1984年的大制作《雾锁南洋》一炮而红。更早之前,由李明芬导播的两部儿童连续剧《同心协力》(1976)以及《家在大巴窑》(1977)反应不俗,其中《家在大巴窑》的编剧之一陈建彬出生国防部文工团,除了经常在军营及电视上与演员钱志刚搭档演出谐剧,他也曾在歌剧院和新马谐剧双宝王沙、野峰合作过。陈建彬目前是本地著名的主持人兼歌台歌手,而他当年在文工团的指导老师便是资深艺人白言。[10]

还有两位重要的儿童剧幕后推手,他们分别是电视台资深编剧苏春兴以及资深导演蔡萱。前者参与了《六小无猜》、《小DD》、《绿野童心》、《再见爸爸》等儿童剧,尔后也参与创作其他广受欢迎的电视剧如《小飞鱼》、《雾锁南洋》、《阳光蜜糖》、《怒海萍踪》、《亚答籽》、《红头巾》、《舞榭歌台》等。蔡萱乃电影人及美食家蔡澜的弟弟,他监制的儿童剧有《小DD》、《蒲公英》、《新年乐》等,但较为人知的还是他的电视剧《咖啡乌》收视率突破百万,是1987年收视最高的本地节目(同年冠军收视的节目是上海电视台制作的连续剧《济公》)。[11] 蔡萱也陆续完成了《奇缘》、《三面夏娃》、《金牌师爷》、《潮州家族》等不同剧种的电视剧并深获好评。1986年,他获新加坡政府颁发“行政功绩奖章”,1990年代末退休。

3. 儿童电视剧与广播、华语戏剧及歌舞团之间的联系

1980-1990年代,新加坡电视台将有限的资源与人力从制作儿童节目与儿童电视剧转移到拍摄更能符合大众娱乐需求的电视连续剧,这一举措也为同时期新加坡电视剧成功打入中国市场打下重要的基础。 1988年,新广推出《才华横溢出新秀》选秀节目大力栽培新人,1999年则开放给新加坡、马来西亚、中国、香港及台湾的新秀参赛,而这时期中新的合拍电视剧如《东游记》、《笑傲江湖》、《真命小和尚》等同样赢得两地观众的喜爱,进入千禧年的新加坡电视剧品牌终于在亚洲站稳脚步。

然而,初创时期的电视台依靠的主要是活跃于广播、华语戏剧和歌舞团的艺人或工作者。例如1970年代负责录制儿童剧的导播及监制萧之沧(后改名萧智沧),曾经在中正中学(高中部)毕业后加入新加坡广播电台,后也担任过《声宝之夜》的主持人。[12] 另外,资深编剧苏春兴于1976年首次加入新加坡电台的广播剧小组,原本负责播音以及编写广播剧本,后在监制蔡萱的游说下成为电视台全职编剧。[13] 至于1965年6月在广播电台成立的儿童剧社,更是直接推动电视台制作儿童剧,当时由符和琳召集组织,程茂德担任剧社导师长达11年。儿童剧社公演的舞台剧也被拍成电视片,例如1968年该社排演了世界名剧《表》并在维多利亚剧院售票演出,参与其中的邬伟强后来便加入了电视台。而演出《小DD》的朱秀凤在决定成为全职电视演员之前,也曾在本地话剧界活跃20多年[14],由此可见广播、华语戏剧与儿童电视剧的创作及发展相辅相成。

儿童电视剧和歌舞团之间的关系则比较微妙,前面已提过陈建彬这一位儿童剧的编剧,他在国防部文工团的指导老师是资深艺人白言。白言原名阎伯元,1920年在中国武汉出生,并在1938年随银月歌舞团从上海、香港、泰国、马来亚到新加坡巡回演出。二战结束后,白言依旧活跃于歌舞团以及歌台表演,1985年正式受邀加入新广,他的第一部电视剧是《阳光蜜糖》,开启他演艺生涯的新舞台。在白言抵达新马之前,由黎锦晖在上海成立的中华歌舞团,便曾在1928年展开南洋巡演,并将《毛毛雨》、《落花流水》等流行歌曲与他自己创作的儿童歌舞剧多次排演,获得海外华人观众的喜爱。1942年2月新加坡沦陷,歌台作为歌舞团的“双生子”应运而生,而歌舞团和歌台很自然地便成为培育新马表演艺人的商业舞台。谐剧双宝王沙和野峰、白言、庄雪芳、张莱莱、关新艺、陈美光等人便是其中的佼佼者。儿童电视剧的发展既有赖于新加坡广播事业与话剧团体的支持,也汲取来自歌舞团前辈的训练与素养,这一点是被学界长期忽略的。

4. 结语

新加坡儿童电视剧的“黄金时代”述说了本地电视与广播业的发展与特色,以及这一媒介创立初期无法摆脱的“宿命”:推广多元文化,肩负公民教育的功能。在1980年代,新加坡电视台慢慢开始转向争取海内外的观众市场以及提供大众娱乐,而此时的儿童电视剧因各种因素被搁置与淘汰,并渐渐被人们遗忘。

[1] 参考《电视与广播》创刊号(1963年2月18日),页2-3。

[2] 参考《回望加利谷山》(新加坡:八方文化创作室,2021)

[3] 参考https://wsyf.blogspot.com/2007/11/1976-1976-2002-1969.html 。

[4] 参考<本地剧作需要你的支持 广播局常年报告书>,《新明日报》, 1984年3月13日,页14。

[5] 参考https://wsyf.blogspot.com/2007/11/dd-dd-hype-recordscoco-dreamz-fm_08.html。

[6] 参考<儿童剧去了哪儿?>,《联合早报》,1986年1月6日,页 34以及<为什么停播电视儿童剧>,《新明日报》,1985年8月26日,页8。

[7] 参考https://www.zaobao.com.sg/zlifestyle/culture/story20200730-1073068

[8] 参考<由於戏剧组监制人手不足 “小无知”13集播完后 儿童剧将暂时停播>, 《新明日报》,1984年4月26日,页24。

[9] 梁立人在一次访谈中提到这一点,参考<让成人观众也有机会欣赏 儿童华语电视剧 将在黄金时间播映>, 《新明日报》, 1983年12月28日,页19。

[10] 参考<陈建彬也可以高格调>,《联合早报》,2002年3月6日,页1。

[11] 参考<《济公》、《咖啡乌》同样破百万大关>,《联合晚报》,1987年2月24日,页12。

[12] 参考<萧智沧升任监制将注重戏剧制作>,《星洲日报》,1978年4月23日,页12。

[13] 参考<新广的年轻编剧苏春兴>,《联合早报》,1984年7月23日,页37。

[14] 参考<朱秀凤:舞台电视本一体>,《联合早报》,1991年12月20日,页39。